第19回「大学発スタートアップにおける知財実務の実態」

2025.10.23

近年、大学の研究成果の社会実装を促進させるために産学連携の強化が求められており、大学発スタートアップの重要性が高まっています。

また、大学発以外も含め、広くスタートアップにおける知財活動は事業継続のために欠かせない役割を担っています。

そこでこの度、知財への関心が高い大学発スタートアップ8社にヒアリングを実施し、その活動実態や現場での課題を把握することにしました。

1.本取り組みの目的

本件の取り組みの目的は、以下の通りです。

(1) 今後、知財活動に取り組む大学発スタートアップに向けて、知財活動をスムーズに行うため、特に大学との関係性構築のための情報をお届けする。

(2) 大学発スタートアップを支援する担当者に対しても支援の参考になる現場の実情を発信する。

2.取り組み内容

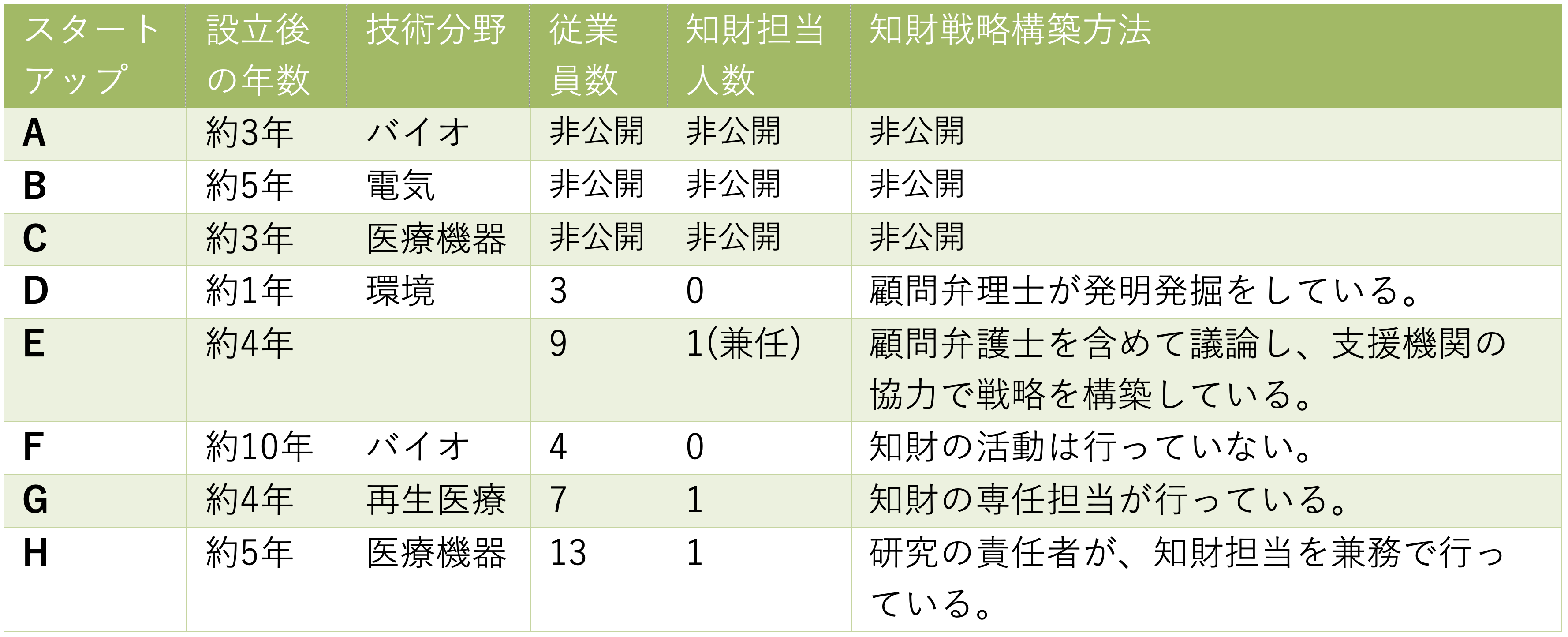

知財活動が盛んである大学発スタートアップ8社の経営層に対して、知財の取り組みに関してヒアリングを実施しました(実施年:2023~2024年)。

ヒアリングしたスタートアップのヒアリング時の属性は以下の通りです。

3.ヒアリングした観点

以下の3つの観点からヒアリングを実施しました。

(1) 大学からの支援の有無

(2) 大学との関係で直面した課題

(3) 外部知財人材の活用状況

4.見えてきた傾向

-

- ヒアリングを通じて、概ね次のような傾向が明らかになりました。

- (1) 大学からの支援について

- 大学からの支援として、認定ベンチャー制度・認定スタートアップ制度による、設備利用の優遇等が複数見られた。

- 起業準備段階では産学連携コーディネーターの支援も複数行われていた。

- (2) 大学との関係での課題

- スタートアップの技術分野と、大学の産学連携コーディネーター等の支援者の得意分野や、大学が特許出願した際の大学の選定した弁理士が得意とする技術分野とが一致せず、連携がスムーズに進まない、などの課題が見られた。

- 大学の産学連携コーディネーター等支援者が多忙で、なかなか対応してもらえないという課題も見られた。

- 大学研究者(教授など)が起業している場合、研究成果がスタートアップに帰属するのか、大学に帰属するかの区別が曖昧になる(研究成果のコンタミネーション)問題も複数見られた。また、利益相反(立場や関係の違いから、相反する利益が生じること)のマネジメントが十分に行われていない可能性のある例も見られた。

- (3) 外部知財人材の活用

- 大学や他の起業家からの紹介を通じて、弁護士・弁理士を顧問として活用している事例が見られた。

なお、具体的な回答内容はヒアリング先企業の特定を回避するために抽象化等しています。 - (1) 大学からの支援について

5.具体的な課題例

-

- 8社の回答から具体的には次のような課題が見られました。

- 大学研究時に出願して取得した特許権を、大学発スタートアップが使用許諾を受けるにあたって、ライセンス料に関する大学との交渉が進まない、そもそも交渉するという選択肢や考えがない、という課題が複数見られた。

- 特に外国へ出願する際の知財費用について、大学で負担せず、スタートアップ側に重い負担がかかる傾向が多く見られた。

- 助成金の活用・相談先(大学以外)としては、IPAS(知財アクセラレーションプログラム)等、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の知財支援が挙げられた。

- 大学の支援担当と良好な信頼関係を築けたスタートアップでは、知財活動が比較的円滑に進んでいる事例も見られた。

- 8社の回答から具体的には次のような課題が見られました。

6.課題解決に向けて

-

- 以下のような対応策が考えられます。

- 技術分野のミスマッチ:産学連携コーディネーター等、大学の担当者との技術分野が合わない、話が進まないなどの課題に対しては、大学の担当者のバックグラウンド等をよく聞き取り、それに応じたコミュニケーションや交渉等が必要になると思われる。

- 大学選定の弁理士との不一致:技術分野が合わない、という課題に対しては、大学外部の弁理士等の専門家の活用によるセカンドオピニオン等の取得が望ましい。自社の事業に合致した専門家を選定する必要がある。日本弁理士会関東会の弁理士紹介制度や、「弁理士ナビ」などを活用して大学外部の弁理士にアクセスすることができる。

- 研究成果の帰属問題(コンタミネーション):大学とスタートアップの双方に所属する研究者(教授等)が、自身の立場を十分に認識する必要がある。PCやアカウント・記録用のノートを分けるなどの工夫もできると考えられる。

- 以下のような対応策が考えられます。

おわりに

大学発スタートアップが知財面で直面する課題は多岐にわたりますが、現場の工夫や支援体制の工夫により乗り越えられるものも多くあります。今回の調査が、今後の知財活動の参考になれば幸いです。